2025 年秋季开学,中国基础教育迎来一场前所未有的“新课潮”。北京、上海、山东、江苏、安徽、广西、成都等地相继出台人工智能通识教育文件,课程设计涵盖了从小学到高中的不同学段。课时安排从每年 8 课时到每周 1 课时不等。人工智能以“通识教育”的身份,逐步走进全国中小学的课堂。

同时,现实涌现重重挑战:课程如何做到“到校即用”?教师如何完成跨学科转型?城乡差距会不会因为算力与资源而进一步放大?这场由“地方试点”逐渐转向“全国普及”的进程,既意味着教育战略方向的深化,也对基础教育的实践提出了更高要求。

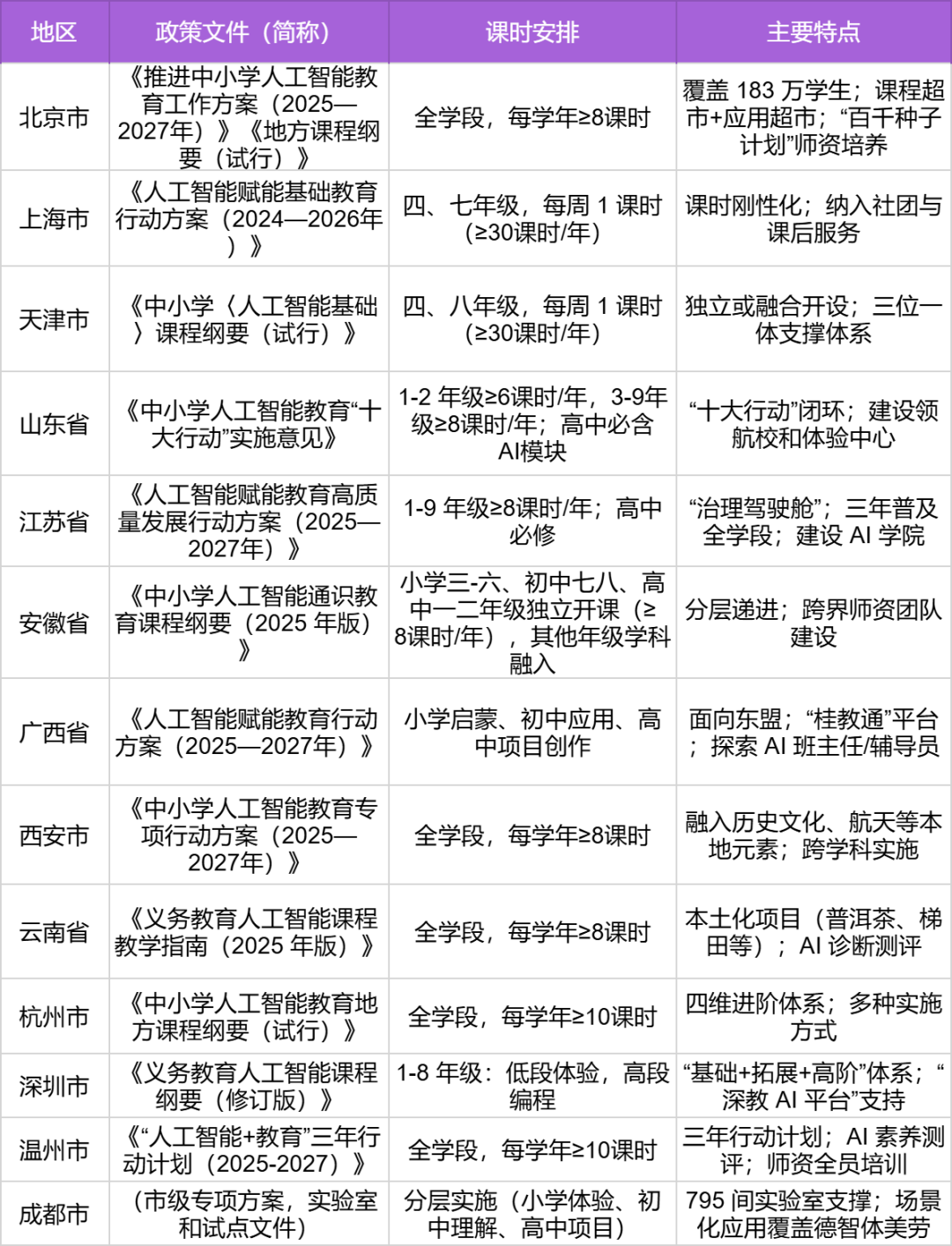

01地方政策落地,AI 通识教育进入多样探索期从北京市的整体方案到各省市的行动计划,人工智能通识课的相关文件密集出台,覆盖范围不断扩大。政策持续加码的同时,各地政策的落地,逐渐呈现出差异化的探索格局。

细细来看,北京市在 1400 余所中小学启动人工智能通识课程,覆盖义务教育阶段主要年级,惠及百万学生,并通过课程超市和应用超市的建设,配合“百千种子计划”的师资培养,力图建立资源与教师的双重保障。上海和天津则采取了刚性课时的方式,将人工智能课程固定在义务教育阶段的重要年级中,每周开设一课时,全年不少于三十课时,体现出对系统性学习的重视。

在治理与体系设计上,山东和江苏走在前列。山东提出“十大行动”,从课程纲要到 AI 素养评价,形成了省、市、县、校一体化的闭环机制;江苏则强调“治理驾驶舱”,通过算力平台和质量监测系统,将人工智能教育纳入教育治理现代化的整体架构中。这些探索表明,地方不仅仅满足于推出课程,而是将其与治理体系结合,力图实现可持续推进。

广西的方案则凸显了国际化视野,将人工智能教育与中国—东盟人才合作战略结合,提出建设大中小学一体化体系,并依托“桂教通”平台打造区域教育中枢,探索“AI班主任”和“AI辅导员”等新型智能体应用。安徽的做法则更具普适性,从小学三年级到高中二年级八个年级独立开设人工智能课程,并通过学科融入覆盖其他年级,同时在师资建设上引入高校、科研院所和企业资源,形成跨界合力,体现出分层递进与全面普及的双重特征。

西安、云南、成都等地则强调地方文化和场景化应用。西安把红色教育、航天资源与人工智能课程相结合,云南将普洱茶、梯田和民族服饰等元素融入项目化学习,成都则依托大规模实验室建设,将人工智能引入德育、美育、体育乃至心理健康教育,展现出教育场景的多样性和实验性。不同地区的探索共同构成了一幅“百花齐放”的政策图景,也折射出各地在竞逐特色与话语权方面的积极态度。

02普及下沉、体系递进,难题同步显现尽管各地的路径有所不同,但整体趋势已经逐渐显现。人工智能教育的实施正明显向低学段延伸。过去,这类课程多见于高中甚至大学,而如今,小学阶段已经被普遍纳入,部分地区甚至从一二年级就开始设计体验式学习内容。这种下沉趋势表明,人工智能正在被定位为一种面向未来公民的基础素养,而非仅限于特定阶段的技能培训。

与此同时,课程体系的分层逻辑日益清晰。各地普遍按照启蒙、认知、应用和创新的进阶路径展开:小学注重兴趣激发与感知体验,初中强调原理理解与生活化应用,高中则以跨学科项目和实践创新为重点。这种安排既符合学生的认知发展规律,也回应了社会对复合型创新人才的需求。

在配套措施方面,资源与师资的建设成为政策设计的核心。北京率先上线 160 套市级课程资源,温州建立了市级 AI 教学平台,山东和江苏则着力推动算力共享与平台化供给。在教师队伍建设上,北京的“百千种子计划”、广西的“国培区培”三级体系,以及安徽引入高校和企业专家的举措,都指向一个共同目标:确保课程真正能够落地课堂,而不仅停留在政策层面。

然而,随着普及的深入,一些新的矛盾逐渐显现。课程资源如何保持持续迭代,是各地共同面临的难题,如果更新乏力,可能导致热度短暂而难以长效。教师的能力缺口同样突出,人工智能教育需要跨学科的教学设计和工程思维,而现有教师群体在这一方面的储备仍然不足。城乡与区域差异则进一步放大,中心城市具备先进的实验室与算力平台,而边远地区的学生能否获得相同质量的教育资源仍存疑虑。

此外,课程形式化的风险值得关注,如果人工智能课程仅停留在浅层体验,学生虽然能够接触到一些智能产品,但未必真正掌握技术逻辑,更难形成创造能力。这些问题共同构成了人工智能教育落地过程中的“最后一公里”,也是未来需要重点解决的方向。

03产业补位,“1-2-3-4-5系统模型”助力深层变革在政策快速推进、地方持续探索的过程中,产业力量的介入成为人工智能教育能否真正走进课堂的关键因素。作为一高科技旗下的人工智能教育品牌,华领通智始终以推动基础教育数字化转型为使命,在人工智能教育产品研发与解决方案应用上不断深化。

在这一过程中,华领通智旗下 AI 水手 作为“AI+教育”的重要实践者,提出并实施了“1-2-3-4-5 系统模型”。该模型通过以“师生机协同”为核心的一个系统性解决方案,提升“人工智能型校长”与“智能型教师”两支队伍的数字素养,实现课程、教学、科研三大维度赋能,响应学生、家长、教师、社会四方需求,强化“德智体美劳”五育融合,构建AI赋能的全人培养体系。

具体而言,“1 个系统性解决方案”以“师生机协同”为核心,整合教学资源与服务,实现“以学生为中心”的个性化教学。

“提升 2 支队伍建设”以人工智能校长和智能型教师为重点,前者通过信息化培训和数据驱动实现治理升级,后者通过教学认证与双师工作坊完成从知识传递者向学习体验设计师与伦理把关者的转型;

“3 大赋能提升”贯穿课程、课堂和科研,分别通过课程体系建设、331 实效教学法和科研工具智能化来推动教育革新;

在服务对象上,方案同时面向学生、教师、家长和社会“响应 4 方关键需求”,提供个性化学习支持、教师专业成长、家庭教育指导以及教育公平与人才供给的提升;

在育人目标上,方案强调德智体美劳的全方位“5 育融合”,推动全人教育。

在产品落地层面,水手数智教室 S900 提供中学智慧课堂解决方案,既包括标准化课程和教学资源,也在德育、美育、体育、心理健康等方面推动场景创新;AI 学伴 S300 专注于高三学段的个性化支持,通过“本-专-模-纲”闭环提分体系,为学生提供 300 天高效备考解决方案。两者相互配合,为课堂、教师和学生提供多维度的智能支持。这种系统化设计通过县域教育提质和五育融合的实践,使人工智能成为推动教育公平与质量提升的新引擎。

人工智能通识教育的普及,不只是课程体系的扩展,更是基础教育在数字时代的一次自我重构。它的真正意义在于为未来一代奠定与智能社会同行的素养基础,使学习不再局限于知识传授,而是指向创新精神、责任意识与完整人格的塑造。唯有在政策、学校与社会的协同作用下,这场改革才能真正转化为教育质量与公平的提升。

51配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。